【所得税Part 1-7】所得税体系を踏まえた資産運用戦略【所得税の仕組みに詳しくなろう!】

- 2021.11.21

- 税金

どうもTatsuoです。

本記事では、これまで書いてきた所得税の仕組みを踏まえて、資産運用において税引き後の利益を少しでも多くするにはどうすればよいか、その戦略について書いていきます。

資産運用における節税

資産運用において、どこに、どのように投資するか、ということはもちろん大切ですが、節税という観点も同じくらいに重要です。

所得税の仕組みを踏まえた資産運用戦略には、5つのポイントがあります。

- 投資先:総合課税となる商品への投資を避ける

- 配当所得:所得税率が15%を下回る場合、確定申告(総合課税を選択)

- 被扶養者の証券口座:特定口座(源泉徴収あり)を選択し、確定申告する場合は合計所得金額に注意

- 住宅ローン控除:控除額が所得税額よりも大きい場合には、譲渡所得・配当所得を確定申告

- 所得税優遇制度:iDeCoやNISA、ふるさと納税などをフル活用

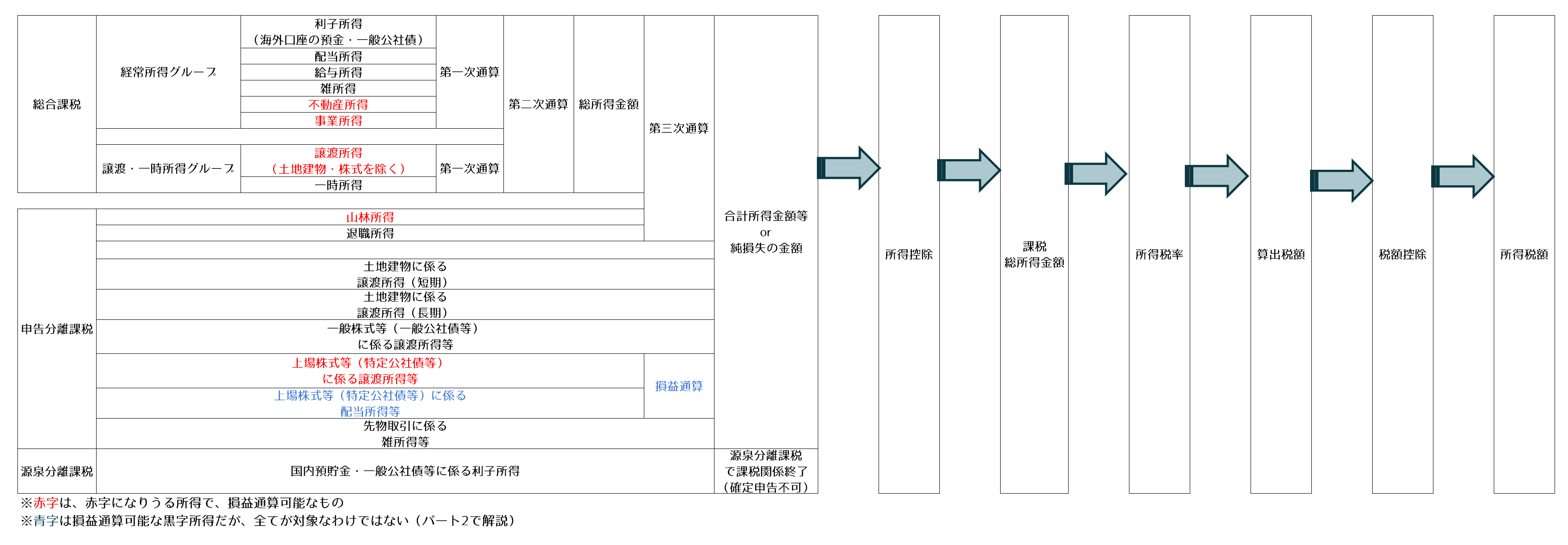

1. 投資先:総合課税となる商品への投資を避ける

これまでの記事で解説した通り、総合課税は累進課税のため、たとえ投資によって大きく儲けが出たとしても、総合課税の対象であった場合には、その多くが所得税として差し引かれてしまいます。

よって、外貨預金(為替差益が雑所得)や仮想通貨(雑所得)など、総合課税の対象となる投資商品への投資は避けた方が良いでしょう。

2. 配当所得:所得税率が15%を下回る場合、確定申告(総合課税を選択)

Part1-4で記載した通り、配当所得は分離課税の対象(申告不要制度)で、受け取る段階で、そもそも15.315%の所得税率が源泉徴収されています。

ただし、確定申告を行い、総合課税を選択することも可能です。

Part1-2で記載した通り、総合課税の所得税率(復興所得税含む)は、課税所得金額に応じて5.105%から45.945%となっています。

さらに、総合課税を選択して配当所得の申告を行う場合、配当控除という税額控除も受けることができ、算出された所得税の額から直接その控除額を差し引くことができます。

配当控除の額は、配当のおよそ10%です(課税所得金額1,000万円以上の場合を除きます)。

所得税率と配当控除を適用した後の税率が15.315%より低い場合には、配当所得を総合課税を選択して確定申告することで、所得税の還付を受けられるのです。

反対に、所得税率が15.315%以上の場合には、配当所得は確定申告しない(申告不要とする)方がよいでしょう。

配当を総合課税とする場合、この所得税率を掛け算して算出された算出所得税額から、配当控除として10%を控除できますので、

復興所得税込みの正味の所得税率は、

(1*23%-10%)*102.1% = 13.273%となります。

課税所得金額8,999,000円というのは、給与所得のみの場合、年収1,200万円ぐらいの方が該当します。

すなわち、年収が1,200万円よりも少ない人は、配当所得について確定申告で総合課税を選択する方が、所得税の還付を受けられて、少しお得になるというわけです。

人的控除や物的控除などは、人によって異なる要素ですので、あくまで目安として捉えてください。

なお、確定申告の際には、住民税は総合課税としない(分離課税のまま申告不要を選択する)ようにしてください。

住民税に関しては、総合課税の所得税率は10%なのに対して、源泉徴収されている分離課税では5%なので、申告不要を選択した方がお得です。

また、J-REITの分配金は配当控除の対象外です。

そのため、J-REITの分配金についても、確定申告しない(申告不要制度を活用)方が良いでしょう。

3. 被扶養者の証券口座:特定口座(源泉徴収あり)を選択し、確定申告する場合は合計所得金額に注意

主たる生計者に扶養されている方(被扶養者)であっても、その人名義の証券口座を持っている方は多いと思います。

株主優待銘柄など、同一世帯でもそれぞれの名義で投資することで、個別に優待がもらえたりするので、お得ですしね。

そんなとき、被扶養者の証券口座は、必ず特定口座(源泉徴収あり)にするようにしましょう。

特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、確定申告をしなければ、配当も譲渡所得も、全て源泉徴収(分離課税)されます。

ただし、損益通算したい場合などに、確定申告をすることも可能です。

ここで重要なのは、確定申告をすると、総合課税であろうが申告分離課税であろうが、申告した所得金額が合計所得金額に影響することです。

合計所得金額とは、総合課税される所得と、申告分離課税とした所得を合計した金額のことです。

この合計所得金額は、被扶養者が、主たる生計者の配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかの判定に使用されます。

被扶養者が確定申告をすることによって、主たる生計者の人的控除額が減ってしまい、主たる生計者の所得税が増える可能性があります。

配偶者が被扶養者で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、収入103万円)の場合、主たる生計者は配偶者控除として最大38万円を控除することができます。

扶養者の所得税率が20%の場合、38万円*20% = 7.76万円、所得税が安くなることになります。

被扶養者で、パート勤めなどで収入がある方は、給与所得と配当所得や譲渡所得の合計がいくらになるかを計算した方がよいでしょう。

ただし、そもそも配偶者の年収がある程度大きく、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となっていない(被扶養者となっていない)場合には、気にする必要はありません。

なお、確定申告しない(申告不要とする)場合には、配当所得や譲渡所得は合計所得金額には反映されません。

4. 住宅ローン控除:控除額が所得税額よりも大きい場合には、譲渡所得・配当所得を確定申告

住宅ローン控除というのは、配当控除同様、税額控除の一種であり、所得税率をかけて算出された税額から、直に差し引くことができます。

住宅ローンを組んで間もない方であれば、住宅ローン控除の額が大きく、算出税額を上回っている可能性があります。

住宅ローン控除の金額が算出税額を上回っている場合、上回った部分は翌年度の住民税から控除されますが、もし譲渡所得や配当所得がある場合、確定申告することで売却益や配当で徴収された所得税の還付を受けることができます。

5. 所得税優遇制度:iDeCoやNISA、ふるさと納税などをフル活用

資産運用では、所得税を減らせば、その分投資に回せる金額が増えると考えることができます。

そのため、iDeCoやNISA、ふるさと納税などの所得税優遇制度は、ぜひフル活用しましょう!

iDeCoやふるさと納税では課税所得金額を減らすことができ、所得税が減らせます。

NISAでは、NISA口座での運用益(売却益・配当)が非課税となります。

これらの所得税優遇制度は、いずれも自分で行動を起こさなければ活用できない制度です。

資産運用をするなら、所得税優遇制度の仕組みもセットで把握しておくと良いでしょう。

まとめ

以上、所得税体系を踏まえた資産運用戦略について記載しました。

仕組みを理解せず、何も行動を起こさないと必要以上に税金を支払うことになりかねません。

仕組みを理解し、少しでも節税し、資産運用の元手を増やしましょう!

-

前の記事

【所得税Part1-6】所得控除と税額控除【所得税の仕組みに詳しくなろう!】 2021.10.24

-

次の記事

【所得税Part2-1】帰国後の確定申告に備える: 記録しておくべきデータ【海外在住者必見!】 2021.11.30